对着屏幕太久,我习惯性地把颈椎仰到最大角度,靠着电脑椅背,与天花板对视。完全仰视的视角,让我的目光自然地落在鼻头上,想象着它的轮廓,进而想象着整张脸的形状。紧接着,灵魂出窍,许多张电影里俯拍大特写的脸在脑海中闪回,以飞快的速度重叠、融合。最终,画面定格,那是一张我两三岁时的脸,我平躺在床上,正以同样的角度望向天花板。

啪!甬道被接通。

类似的“接通感”在这几天经常发生,像一场对过去的集中缅怀。

聊天的几个关键词就轻易地把我的思绪拉回到了高三的大学城,一些微小的细节涌现,清晰的可怕。比如萌萌用来抄诗的那张薄薄的信纸,爸爸某次送饭做的鱿鱼,生日蛋糕的白色奶油,还有大开的蓝绿本印着呼吸与疗救,讲台上的眼泪……

高三古行僧式的生活充满了挣扎与苦中作乐,并不轻松。但当这些过去的碎片在大脑皮层成群出现时,都被蒙上了美化的滤镜,让我沉溺。这也难怪,恋旧常在情绪低落时趁虚而入。

这次触碰开关的是Afra的微博评论“想听你们聊冬奥”。Afra是小声喧哗的主播之一,而小声喧哗是我最喜欢的播客,她们在一个月前宣布永久断更。

这评论嗡地一下把我拉回听小声喧哗的日子。她们聊的主题跟我的兴趣永远重叠,她们认真的悲伤,又认真的充满希望。

时间再往前走一些,回到在漕河泾的某次下班后。那天晚上我第一次想试试坐公交回学校,没想到公交比我想象中要堵很多。我站在公交车的后门,点开了首页推荐讲RBG的单集,在堵车中听完了整集。那是我第一次听小声喧哗,从未觉得堵车如此好熬。

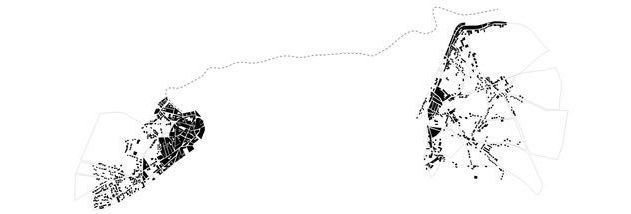

后来我在吴中路上听她们讲花木兰,吐槽迪士尼对中国狭隘的想象;在静安的某条主干道上听她们讲social dilemma,反思资本与技术对人类主体性的逼迫;在坚尼地城B口的那段上坡路听她们聊沙丘中的科幻与生态学。

这些散落的碎片拼接,勾绘出我在劳累奔波中让精神得以喘息的部分图景。我悲观的把她们停更视作一种隐喻,影射我身上某种出口的收缩与消亡。

新年的时候,很多人都在转发推上的一个段子,说2022的发音与2020too一样。我当时只是笑笑,并没有把这句话放在心上,因为一切都是好的迹象。但我忘了灾难发生都是没有迹象的,迅速猛烈,让你没有时间反应。

我又经历了一次疫情爆发,同样是在毕业的节点。朋友陆陆续续都走了,一个人在房间里跟湿冷的雨季一起发霉;实习因为疫情推迟入职,找工作又变成一个并不明朗的问号。大脑还来得及消化这些突如其来的变故和打击,身体已经做出了反应,开始说不清理由的情绪低落。

两年前我在阴冷冬天里的愤怒,绝望和迷茫,在今年香港最冷的寒潮中又体会了一次。

或许负面情绪会钝化人的记忆与感知,两年前的那段回忆很模糊,凝练成一些沉重的情绪碎片,没有历历在目的场景与细节,只留存着喘不上气的压迫感。

这些不停涌现的碎片让我的时间观念变得错乱,时间好像并非线性的。高三在操场跑步和大五在下班后听小声喧哗没有远近,同样遥远。甚至半年前来香港,三个月前跟朋友去离岛,一个月前过春节,前天晚上上网课都是同样久远的事。好像这样理解也并非有错,因为流逝的每一秒都在成为过去。站在眼前的坐标上,只有发生与未发生的分别。

而短时间内如此频繁的恋旧是我状态不好的一个表征。在无法乐观的憧憬未来的时候,我只能向过去求助。这时,与过去连接的触角变得尤其敏感。大量的碎片从不同的时间刻度脱落,汇聚。

碎片都是中性的,如何解读取决于当下的自己。这时自我保护机制发挥了作用,让我能往积极的方向进行解码。对于两年前疫情的再度经历让我绝望,认为这是一种轮回的诅咒。但我从中历炼出的稳定与豁达又给了我继续面对的信心。

一次有效的自救。

作为一个生活凭直觉的人,理性永远无法把我从情绪的漩涡中解救。我需要凭借一些模糊抽象的精神力指引我走出困境:可以是某本书,某句话,某部电影;当然,也可以是散落在过去的碎片。

我不知道这场风暴还将持续多久,此刻的自救是否真的有效。不过,写下的这些想法,会成为属于今日的碎片,尘封在记忆的盒子里,在将来某个时刻开启,成为新的砝码与力量。